中国古代最会画画的四个和尚,为何惨遭乾隆无视?

今天讲讲四个男人“进宫”的故事。

他们都是和尚,都特别会画画,任何一部中国绘画史,都为这四人单辟章节:

(王伯敏《中国绘画通史》下册节选)

他们的市场地位同样很高。故宫购买其中一人的一件作品,就花了400万元——这是21年前的价格,如果是现在,加一个零没问题,加两个零有希望:

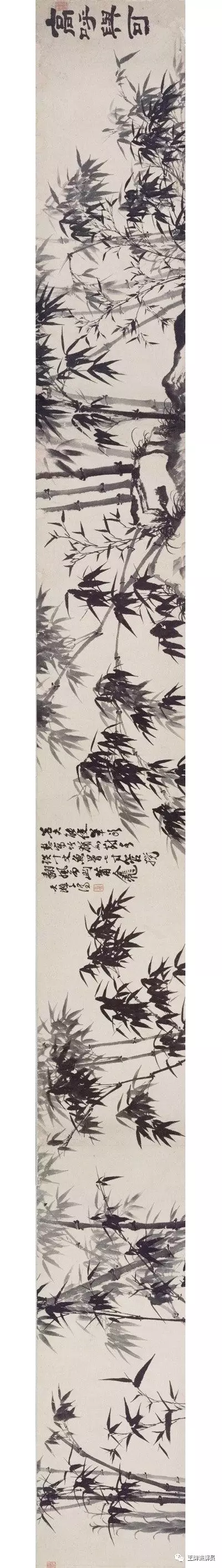

(石涛《高呼与可图》,清代,北京故宫博物院购藏)

可是,乾隆皇帝不喜欢他们。

乾隆爱文艺是出了名的,一辈子收藏书画几万件,但这四人的画作,宫里只有四件。

为什么?

因为他们画得不合乾隆的口味。

因为他们是明朝遗民。

(正在观画的乾隆皇帝,郎世宁《弘历观画图》局部,清代,北京故宫藏)

明清鼎革不同于之前的改朝换代,改换的不只是朝廷,还包括衣服和发型。想要同时保住气节和脑袋,几乎只有一个法子:出家。

这些出家人的代表,就是“四僧”。

(弘仁《陶庵图》,清代,北京故宫藏)

四僧当中,抗争最激烈的是弘仁。

弘仁是安徽歙县人(歙音射),与清兵打了两次仗。一次在老家,败了,逃到福建,接着打,又败了,躲进武夷山,人不人鬼不鬼熬了一年,走投无路,只好落发为僧,取法名“弘仁”。

武夷山贵为世界遗产,风景很美,可再美也留不住弘仁的心。

他四十岁回到老家,因为那里也有一处绝美的世界遗产:黄山。

(弘仁《黄山图》册之《云门峰》,清代,北京故宫藏)

(弘仁《黄山图》册之《扰龙松》)

(弘仁《黄山图》册之《仙灯洞》)

黄山对弘仁影响很大,有人评价他的画风“入武夷而一变,归黄山而益奇”。

不过,上面这种色彩清雅的画作并非他的典型风格。

弘仁最爱画的山水,其实长这样:

(弘仁《幽亭秀木图》,清代,北京故宫藏)

(弘仁《古槎短荻图》,清代,北京故宫藏)

(弘仁《仿倪瓒山水图》,清代,北京故宫藏)

几乎没有色彩,风格寡淡,如同白水煮青菜,难觅油星子。

你说一个杀过人、见过血的汉子,提起画笔,怎么就成了白莲花?

因为他在模仿元代著名画家倪瓒(瓒音赞):

(倪瓒《秋亭嘉树图》,元代,北京故宫藏)

弘仁有些画作与倪瓒的特别像,尤其构图,都喜欢画近处的树木、中部的水面、远方的群山:

(弘仁《仿倪瓒山水图》与倪瓒《秋亭嘉树图》)

山石就像同一座山里采的,树木就像同一个人栽的:

倪瓒是元朝人,同样生活在汉族士人不得志的年代。

他性格孤僻,属于典型的世外高人,画风当然高冷,很少画春夏,只画寒秋冬,画上不见人,寂寞沙洲冷——这种调调太符合清初遗民的心态了!

所以倪瓒的画在遗民圈子里供不应求,根本买不到,弘仁的作品也就跟着火了。纵然出家为僧,弘仁也得应付人情世故,时不时画几幅画回赠施主,模仿倪瓒的风格自然合适。

但弘仁没有满足于模仿。

他又画出这样的作品:

(弘仁《西岩松雪图》,清代,北京故宫藏)

这是黄山的雪景。整幅画高近两米,气势撼人。这是高冷的倪瓒做不到的。

这才是一个战士的真本色。

山石的画法代表了弘仁对中国绘画史的原创贡献:简洁的几何形状,刚硬的轮廓,稀少的纹理。

弘仁画得相当简洁,但足以让你感受到山石的坚硬与厚重。

这样的风格跟谁学的?

不再是倪瓒的画,而是弘仁眼前那座不朽的神山:黄山。

(黄山雪景图片摘自网络)

弘仁给人的感觉是简淡清新,虽然沧桑催人老,内心还是鱼塘边读书的邻家小宝,只是把青春的延长线划在了眼角。

相比之下,四僧中的另一位不仅不清新,而且老气横秋,让人感觉二十岁就长了络腮胡子,从来刮不干净。

不信请看,他用笔又细又碎,还不时抖两下,像不像胡子:

而且爱用淡赭色,多么纯正的中老年色调:

于是,如此深沉的色调,加上如此跳动的线条,形成了饱含激情的动感,造就了比弘仁的画作更加雄浑苍莽的气势:

这位“大爷”名叫髡残。

(髡残《层岩叠壑图》,清代,北京故宫藏)

四僧之中,髡残的名字最难念。

“髡”念作kun,第一声,看上半部分就知道与头发有关,意思是剃发,也指剃了头发的僧人。所谓“髡残”,我个人瞎琢磨,是说他秃顶,头发有“残”。

髡残本人确实画过秃顶和尚,说不定就画的自己:

(髡残《垂竿图》,清代,北京故宫藏)

髡残法名“石溪”,号“髡残”,湖南常德人。他是四僧里唯一在明朝灭亡前出家的。有说因为从小信佛,也有说为了逃婚。

髡残与弘仁有点像,都动过真刀真枪,都为了逃命,在山里度过极其困难的日子,留下各种延续一生的慢性病。他后来辗转来到江苏南京,做了偏远山寺的小住持。

四十六岁那年,髡残画出了我们今天能够见到的第一幅画作——还真是“巧”了,就在同一年,他结识了到南京过退休生活的程正揆(揆音葵)。

(程正揆《山水图》,右上角有髡残的题跋。清代,北京故宫藏)

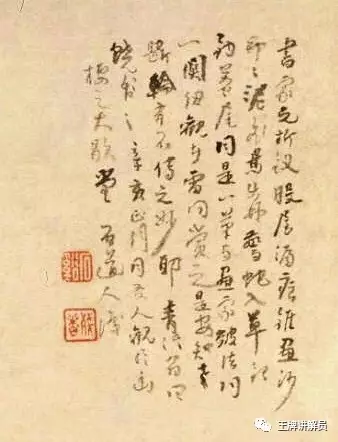

(髡残的题跋)

程正揆比髡残大八岁,两人本是两类人。程正揆在明清两朝都做过官,是典型的“贰臣”,在鄙视链上处在遗民的下游。

谁知二人关系特别好,一起读书写字,品诗论画,一起摘野菜,煮香粥,同吃同睡,一起洗澡——这不是我瞎掰的,是程正揆自己说的,他在髡残传记里写道:“(二人)共榻连宵,畅言不倦。(髡残)曾为余破关拉至浴堂洗澡竟日,又曳杖菜畦山篱间,巡(寻)觅野蔬,作茗粥。”

你看,两人洗澡洗了“竟日”,就是一整天,然后拄着杖子去田里挑菜,想着晚上煮哪种菜粥好呢——是不是特别有画面感!

还有不嫌事儿大的学者,专门统计了髡残画作里的人物,发现至少在三幅画里,同时出现了僧人和隐士。

记得髡残画的那位秃顶和尚吗?仍是那幅画,画里还有一位钓鱼的隐士:

你觉得他是谁呢?

好吧,髡残与程正揆的关系有多亲密,学界其实没有定论。按照上面的路数写,是因为知道大家爱看(心机)。

你千万不要以为,髡残是个不好好念佛的“花和尚”。

四个人当中,髡残念佛最用心,最喜欢在画里题写大段大段的念佛心得与人生感悟:

(髡残《云洞流泉图》,清代,北京故宫藏)

(髡残《雨洗山根图》,清代,北京故宫藏)

相比之下,四僧里的第三位实在惜墨如金,经常签个名了事:

(八大山人《荷石水鸟图》,清代,北京故宫藏)

这就是四僧里名气最大的那位:八大山人。

八大山人名气大,一是因为名字怪,让人以为有八个人。

二是因为他画的动物经常翻白眼:

(八大山人《枯槎蹲鹰图》局部,清代,北京故宫藏)

(八大山人《松鹿图》局部,清代,北京故宫藏)

有人说,翻白眼是因为宝宝命苦。

八大山人本名朱统quan(这个字太生僻,显示不出来,写成“上林下金”,念quan,第四声),,小名朱耷,江西南昌人,与海昏侯刘贺算是隔了1500年的同乡。两人还有一个共通之处:八大也是皇族,他的九世祖是明太祖朱元璋的儿子、宁献王朱权。

“九世祖”是委婉的说法,一听就知道八大的祖上不是嫡系,跟皇上的血缘不知隔了几万里。八大想要出人头地,科举是逃不掉的——但这丝毫不影响他的“王孙”情怀。

结果二十岁那年,清兵来犯,父亲在逃难途中去世。八大为了保住性命,遁入空门,取法名“传綮”(綮音庆),后自号“八大山人”。

面对这样的命运,人家能不翻白眼吗?

(一群大雁都在翻白眼。八大山人《芦雁图》局部,清代,北京故宫藏)

八大画画特别简洁,特别省墨,经常一张大纸画一只动物,一棵植物,再加几块石头,留下大片大片空白,不题诗不留言,签个名了事。

(别误会,右边那一大段话是别人题的。八大山人《鱼石图》轴,清代,北京故宫藏)

如此省墨,也算生活所迫。

八大是王孙命,迟早要延续香火的。他五十五岁还俗,此后养家糊口,就靠卖画。以画为生,当然要手快。画山水多费事,尤其髡残那样,细笔短线条,一画半个月,亏死了。所以要画花鸟,而且是大写意花鸟,两三笔一只鸟,多省事!

但你不要以为省事容易。八大能进中国绘画史,是因为人家省得有水平。

来看这幅画:

(八大山人《杨柳浴禽图》,清代,北京故宫藏)

一棵柳树,树上一只八哥,树旁一团石头,够简洁吧。剩下都是空白。

但外行也能看出来,这些空白的含义很丰富:有的代表天,有的代表地,有的代表水面:

尤其地面那块,极精妙。

你看,画上着墨的地方大多在下半部,如果地面也是黑的,整幅画就成了秤砣,死死沉在下头,显得很笨:

(献丑……)

所以八大将地面留白,而且刻意画成斜的:

然后,树干也跟着斜了,石头也斜了,柳条也斜了,连八哥都歪着。斜线没有横线、竖线那么稳定,显得很活泼:

可问题来了。大多数斜线是“左下到右上”的方向,整幅画重心不稳,往右边歪。怎么办?

八大在左上角题了字(癸未冬日写,八大山人),盖了两个章,又在右下角盖了一个章。于是,从左上到右下形成一条大斜线,整幅画都平衡了:

(左下角两个印章是藏家盖的)

这就叫:看似满纸空白,其实密不透风。

后来的鉴赏家看出了门道,知道这满眼的空白都不能落脚,所以题写观后感的时候,老老实实题在了画外:

够精妙吧?还有人画得更妙。

八大擅长花鸟,弘仁和髡残主攻山水,大家各有强项,互不干扰。

四僧里的最后一位却是个全能王。国画三大科,人物、山水、花鸟,他都擅长:

(石涛《山水人物图》局部,清代,北京故宫藏)

(石涛《云山图》,清代,北京故宫藏)

(石涛《高呼与可图》局部,就是21年前卖了400万的那幅画,清代,北京故宫藏)

他叫石涛。

石涛的介绍最难写,因为他的套路不明显。

弘仁喜欢几何形山体,髡残喜欢细碎的线条,八大喜欢奢侈的空白。这三位的作品,十幅里有八幅半用了这样的套路。

石涛也有套路,但不明显。从干笔到泼墨,从黑白到设色,从明窗小景到大山大河,他什么都画,什么都画得好。

(石涛《陶渊明诗意图》册之《悠然见南山》,清代,北京故宫藏)

(石涛《墨荷图》,清代,北京故宫藏)

什么都画得好,源于他见过的美景比别人多,从华南到江南,三十岁前跑遍半个中国。

因为爱旅游?因为要逃难。

石涛本名朱若极,也是明朝宗室,但不是八大山人那种“某世祖”,石涛老爹是正儿八经的广西靖江王。谁知明朝灭亡,父亲夺位失败,在南明内讧中被杀,年仅四岁的小王爷被仆臣救出,送到庙里做了和尚,取法名“原济”,字“石涛”。

小石涛跟着仆臣从广西逃到湖北,再顺江而下,到了松江(今上海),迎头碰上官府搜捕朱明后人,又凌迟又斩首的,赶紧掉头往回逃,逃到安徽宣城才停下脚步。这一路狂奔,风景饱看,资历满满,却不满三十,还是条鲜肉。

(石涛《墨醉图》册之《水仙墨竹》,清代,北京故宫藏)

少年老成,才气过人,所以石涛有自信的资本。

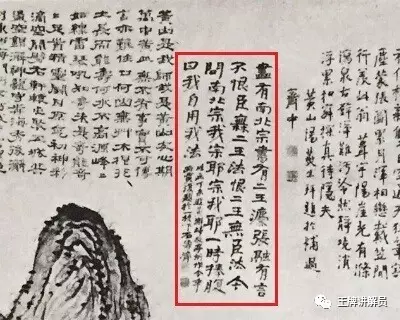

他多次强调,自己画画不抄袭不模仿,即使学习古人,也要最终化为自己的原创手法:

(南朝书法家张融曾放言,不认识自己是王羲之父子(二王)的遗憾。石涛借用这一典故写道:“画有南北宗,书有二王法。张融有言:‘不恨臣无二王法,恨二王无臣法。’今问南北宗,我宗耶?宗我耶?一时捧腹曰:我自用我法。”)

如此有才,却是个遗民,不能建功立业——这注定是个悲剧。

所以石涛的一些做法让人觉得很分裂。

他在安徽避难时,跟遗民圈子打得火热。弘仁此时已经去世,其旧友同样对石涛推崇备至。

石涛又去南京住了十年。南京是髡残避世念佛的地方,石涛却跟红尘越走越近。康熙南巡,他两次接驾,第二次直接被皇上叫出名字,幸福得想写诗。

(佚名《康熙读书像》,清代,北京故宫藏)

四十九岁那年,石涛下定决心,去京城发展。

石涛在北京结识不少社会名流,往来唱和,倒也风光,但始终与主流画坛格格不入。

京城画坛流行风格恬淡的山水画,士大夫们衣食无忧,用笔墨想象世外田园的美景,笔法都刻意模仿古人,动不动就说自己模仿了宋代某家、元代某家——反观石涛的画,那么有个性,那么有变化,怎么可能得到认同?!

北漂一年多,毫无建树,自信的石涛失望至极,将满腔怒火化为一幅惊世杰作:

(石涛《搜尽其峰打草稿图》,清代,北京故宫藏)

长近三米,高近半米,气场很强。

有学者说,如果只能从石涛的作品里挑出一件参加画展,恐怕就是这一幅。

满眼都是线条,满眼都是墨点,恣意飞扬,无拘无束。从画谱上、从古人处学来的各种规矩、各种画法,似乎都无影无踪。

(画上罕见地出现长城,说明石涛的灵感源于京郊写生,而非模仿古人)

(线条从山顶弯曲而下,如同荷叶的叶脉,这种山石画法称为“荷叶皴”(皴音村),算是石涛的招牌套路之一。石涛并非不用套路,而是用得灵活,不僵化)

遗民不得志的那种愤懑,伴随墨汁奔涌而下,发泄千里。

画完不久,石涛便离开京城,回江南定居,再不问功名之事。

弘仁、髡残、八大山人、石涛,他们是遗民画家在中国绘画史上留下的最后一抹亮色。

之所以要写这四个人,是因为北京故宫举办了一场“格调极其高雅”的展览,《故宫博物院藏四僧书画展》:

(展厅外景)

(展厅内景)

看看这布景,够高雅吧!

我原本也就想去附庸一下风雅,在网上发几张美图啦,发几句感慨啦,没打算写什么正经文章。谁知后来读了四人的生平,竟然被感!动!了!

因为他们面对的,是真正的“国破家亡”。

明末清初是个风云激荡的时代,每个人都有自己的选择。有人选择以身殉国,有人选择抗争到底;有人投降保命,归隐山林;有人顺应时局,再求功名。

有趣的是,所有这几类人当中,都出现了名贯古今的艺术大师:

(倪元璐《书杜牧诗》,倪元璐是书法史上的“晚明五家”之一,在李自成攻陷北京后自缢身亡。明代,北京故宫藏)

(黄道周《自书诗》,黄道周是“晚明五家”之一,明亡时已退休,毅然加入抗清队伍,被俘就义。明代,北京故宫藏)

(王时敏《山水图》,王时敏是绘画史上的“清初六大家”之首,降清后归隐山林,子孙多在清廷为官。清代,北京故宫藏)

(王铎《自书诗》局部,王铎是“晚明五家”之一,明清两朝皆任高官,去世百年后被乾隆皇帝列入《贰臣传》。清代,北京故宫藏)

四僧的选择呢?先是抗争,抗争失败后又选择活下去。

但作为遗民,他们即使活下来,对那个时代的影响也注定很小。

弘仁和石涛算是运气好的。弘仁晚年成为安徽遗民的领袖,备受尊崇,虽然动了还俗的念头,但终究没好意思开口。学他画画的人很多,多到形成一派,后世称“新安画派”:

(戴本孝《秋山图》,山石画法与简淡的风格都让人想起弘仁。清代,上海博物馆藏)

石涛晚年在扬州度过。他和八大一样还俗、卖画,生意貌似不错,在当地小有名气。

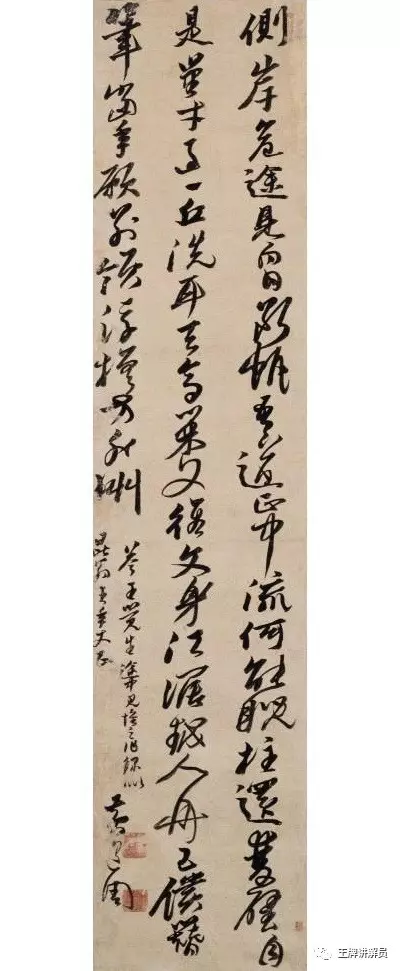

“扬州八怪”里的郑板桥不一定见过石涛本人,但学过他的笔法,得其神韵:

(石涛与郑板桥的书法)

八大山人的画风最初没有传人,寂寞得很,谁知到了晚清却爆红起来。你所知道的近现代写意花鸟名家,几乎都学过八大。

齐白石曾说,若能投胎给八大山人当“走狗”,也心甘情愿:

(齐白石《翠鸟小虾图》,现代,北京画院藏)

最寂寞的是髡残。

相识十年后,好友程正揆离开南京,回湖北老家养老。髡残从此很少作画,临终前留下遗言,叫徒弟把骨灰撒入长江,从此被世间遗忘。

幸好两百多年后,黄宾虹发掘了髡残的价值,我们这个时代又用3亿元天价肯定了黄宾虹的价值:

(黄宾虹《黄山汤口图》,前不久拍出3.45亿元天价,繁复的线条让人想起髡残)

可惜后人的这些膜拜,四僧是看不到的。

四人更想不到,虽然被皇上拒绝过,他们的画作还是进了宫,成了故宫的重要收藏;更想不到会有那么多粉丝,来自全国乃至全球各地的粉丝,聚集在故宫的展厅,膜拜他们的作品。

从“国破家亡”中提炼出来的艺术价值,终于得到了承认。

我们这些人很幸运,能够远离“国破家亡”的年代,可人生的困难时刻,却是每一个人都躲不过去的。痛苦迷茫的时候,总想按下什么快进键,看看后来怎么样了,看看结局是不是美好。如果结局还不错,过程痛苦些也就忍了——可是这样的快进键不存在呀!

不知结局的你,能坚持多久?

微信公众号:王牌讲解员